- 採用情報

- 社員インタビュー

本社

当事者目線を生かし

誰もが長く働きやすい、

活躍できる職場をつくります。

人事総務部 人事グループ兼人権・サステナビリティ推進グループ

H.Tさん(2007年入社)

長く仕事を続けていきたい私にとって、働く環境も良いと感じました。

大学では食品や衛生管理などを学び、就活は身近な食分野に絞っていました。特に「中食」業界は、高齢化や個食化などを含めたライフスタイルの変化が進む中で、大きな将来性を感じました。また、長く仕事を続けていきたいと思っていた私にとって、トオカツフーズは働く環境も良いと感じました。各社のなかで最初に内定をいただいたことも大きいです。人と人の“縁”を感じて即決しました。

若手社員向けの社内研修で“横のつながり”を大事にしてもらっています。

最初は栃木県の足利工場に配属され、工場の生産部門と本社の開発をつなぐ規格管理 という仕事をしました。私が入社を決めた理由には、商品開発をやりたいとの思いもあったのですが、1年ほど念願の商品づくりを学ぶことができました。工場での経験は、18年経った今も生きています。

その後、本社の人事グループで新卒採用担当から給与計算、社会保険などバックヤードの業務を担当してきました。部署は少数精鋭なので、何でもやらせてもらえます。

人事グループとして特に力を入れているのが社内研修です。例えば2019年に新しく導入したのが、入社2年目向けの研修。以前から入社半年後の社員向けにフォローアップ研修を行っていましたが、さらに進化させて「後輩が入ってきて、自分はどのように立ち回るとよいか」といった心構えなどを学ぶ内容です。

こうした若手社員向けの研修は、それぞれの配属先に分かれて仕事をするなかで、同期という仲間がいることを再確認する場でもあります。若手ならではの悩みを吐露したり、将来を語り合ったりしながら、モチベーションアップにつなげてほしいと思っています。いずれ職場の中枢として活躍するようになったときには、こうした横のつながりも大事になってくるはずです。

キャリア採用の方も加わり、職場内の良い刺激になっていると感じます。

人事グループは20代から50代までの7人です。各自メインの担当はありますが、時期に応じて忙しい業務を補い合い、支え合っています。そういう意味では、日ごろからコミュニケーションを取りやすい環境だと思います。良い意味で、個性あふれる人たちが集まっていますよ。最近はキャリア採用で入社してきた方も加わり、職場内の良い刺激になっていると感じています。

「安心して出産後も働き続けられる」との声を聞くと嬉しくなります。

私は2007年入社(18 年)で産休・育休を取得後、少し働き方が変わりました。現在は2人目の産休・育休明けで時短勤務ですが、2023年に社内の育児時短勤務制度の改定をおこなったことは、大きなやりがいのある仕事になりました。

もともと育児時短勤務は、育児・介護休業法により3歳未満までが義務、トオカツフーズの場合は小学校就学前まででした。ただ現実は、いわゆる「小学1年生の壁」「学童の壁」もまだまだ深刻です。私自身もちょうどこの壁にぶつかるときで、社内にも将来そうなるかもしれない同僚・後輩たちがいました。

周りを見渡せば、小学生の子供を持つ社員はキャリア10~15年ほどの働き盛りで、会社にとっても貴重な人材です。それをより理解してもらうため、同様の制度がある親会社・日清製粉の担当者にも相談し、プレゼン資料なども作って上層部に提案しました。

そうして1年かけ、「子供が小学4年生の年度末まで」の時短勤務が可能になる制度変更が実現しました。私自身、子育てと仕事を両立できるようになりましたが、ほかの女性社員たちからも「安心して出産後も働き続けられる」との声をもらうと嬉しくなります。

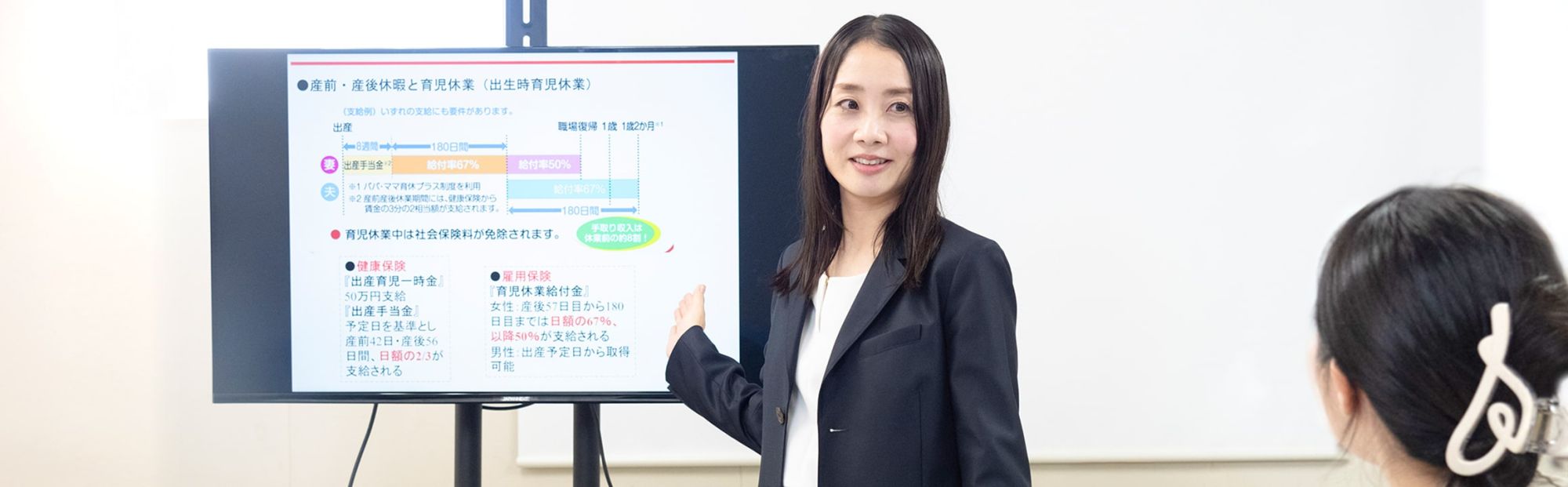

育休制度の充実にも力を入れてきました。私自身の出産時は、両親も共働きで里帰りが難しく、2人目のときはどうにも人手が足りず、別の企業で働く夫に育休を取ってもらいました。今はこうした当事者目線を生かし、誰もが気兼ねなく育休を取得できるようフォロー面談を行っています 。

最近は、特に若い男性社員の働き方に対する考えも変わってきています。社会的にも、夫婦による子育てを推進しようという流れになっている中で、私たちトオカツフーズもしっかりフォローできる体制を整えておくことが大事だと思っています。

さまざまな立場にある人の声を吸い上げ、職場環境の充実を図っていきたいです。

私は現在、2023年に新設された「人権・サステナビリティ推進グループ」にも所属しています。新たに仲間入りした日清製粉グループの方針に沿う形で、CSR(企業の社会的責任)の意見交換会を実施したり、工場などで働く50カ国近い外国籍の方たちと一緒にどのように働いていくかについて研修を行ったりしています。

各企業でも力を入れている女性活躍については、多面的な意識改革も必要で、女性活躍に特化した研修だけでなく、上司にあたる男性社員を対象にした研修も行い、女性ならではの悩みや課題について理解を深めてもらっています。

さまざまな立場の社員・従業員が、それぞれに活躍し、長く働き続けられるよう職場環境を充実させるために何をすべきか、現場の声を吸い上げながら模索していきたいと考えています。

ONEDAYSCHDULE

ある日のスケジュール

- 9:00

- 出社

メールチェック

朝の打ち合わせ - 10:00

- キャリア(中途)採用面接

- 11:30

- 育休取得予定者との面談

- 12:00

- 休憩(昼食)

- 13:00

- 派遣会社との商談

- 14:00

- 監査対応資料の作成

- 16:00

- 退社

※時短勤務中

閉じる