企業情報

経営ビジョン

デジタル変革(DX)

トオカツフーズは、コーポレートメッセージである「ゆとりづくり、おいしく応援」の具現化にむけて、経営ビジョン「2020宣言!」を策定しました。このなかでは、働き方改革やSDGsへの取り組みを強化するとともに、中食ワン・ストップ・ソリューション・カンパニーを目指して、お客さま・お得意先さまへ最適なQCD(品質・コスト・納期)で商品をお届けしていくため、オペレーショナル・エクセレンスの追求を掲げています。

そして、その基盤としてデジタル変革(DX)を経営の最重要課題のひとつに位置づけ、2023年に中食・惣菜業界では初となる「DX認定事業者」の認定を受け、トオカツフーズグループ全体でデジタルテクノロジーを駆使したDXを強力に推進しています。

各活動は、DXレポートをご覧ください。

基本方針

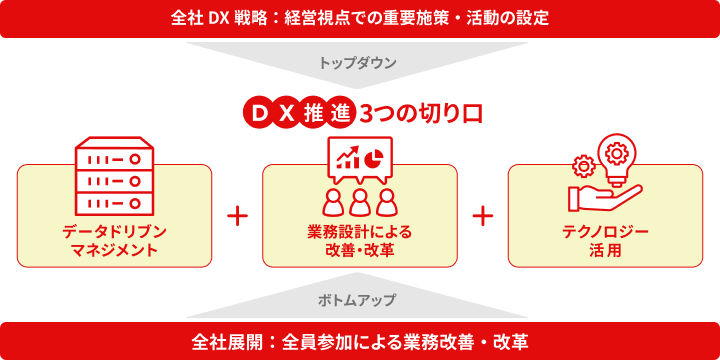

トオカツフーズグループにおけるDXは、 2023年にかねてより推進してきたことを「トオカツフーズグループのDX取り組み」として体系的に戦略化し、「データドリブンマネジメント」、「業務設計による改善・改革」、「テクノロジー活用」の「3つを切り口」とし、「トップダウンとボトムアップの両面からの取り組み」により推進しています。

DXはトオカツフーズグループの重点戦略であり、その重要施策や活動は経営者自らが主導するトップダウン型で進めています。同時に、現場からの改善・改革の機会発掘や部門横断型の取り組み推進には、ボトムアップによる全員参加の全社的な活動も欠かせません。そこで、DXの推進は、トップダウンとボトムアップの両面からのアプローチと両者の相互作用を狙ったマネジメントを行っています。

対象範囲

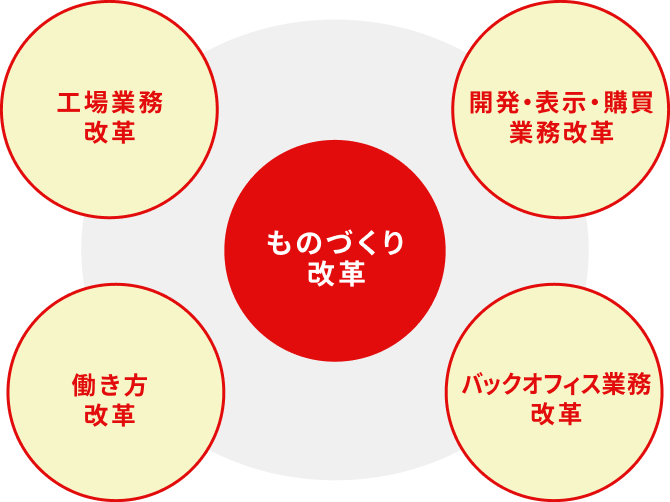

トオカツフーズグループにおけるDXは、製造計画・スケジュールの最適化や自動化・省人化・ロボット化などの「ものづくり改革」を中心に据えて、業務負担軽減や工場間協働を進める「工場業務改革」のほか、「開発・表示・購買業務改革」、「働き方改革」、「バックオフィス改革」の5つを重点対象領域とし、生産現場のみならず、開発、購買、品質保証、人事、総務まで広く会社全体の最適化を目指しています。

推進体制

DX推進活動は、戦略企画本部・DX推進部(2022年にDX推進室として設置)を中心に、経営層が意思決定する全社DX戦略や重点テーマは各本部部門と協力して進めています。併せて、DXに意欲のある中堅・若手社員を社内公募し部門をまたぎ協働する「DX推進メンバー制度」、さらに社員と近隣国立大学生が一緒になって協働する「インターン制度」、および社外のDXプロフェッショナルの知見の活用など、社内社外の人材を結集しオープンなコラボレーションのもとで進めています。DX推進活動によって困りごとを見つけ、根本原因を取り除き、自分たちの業務をよりよくするという成功体験の共有を進めています。それらが、全員参加型で会社の組織風土を活性化し、想像力を発揮する企業文化の醸成につながると考えています。

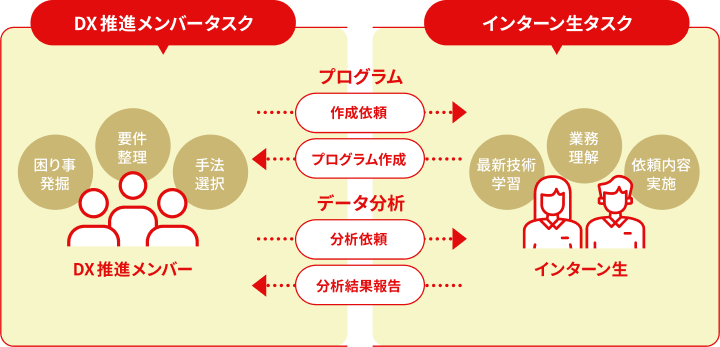

DX推進メンバー制度

社内公募によるDX推進メンバーは、所属部門とDX推進部との半専従の形をとる「DX推進メンバー」と、所属部門に籍を置いたまま業務の10%~20%をDX活動に当てる「DX推進サポーター」で構成されています。

RPA(Power Automate)や帳票電子化ツール(XC-Gate)、プログラミング言語(Python)を学びながら、自動化を中心とした自身の簡単な業務改善を実践しています。

推進メンバーは活動を通して学んだことを元に、半年に一度、役員向けに活動報告の場を設け成果発表・意見交換を実施するほか、自部門または困っている部門の業務改善を積極的に行い、部門~会社全体のDX理解・リテラシー向上も担っています。

インターン制度

インターン生には近隣国立大学の社会科学系2年生を中心にご案内し、Pythonの基礎的知識習得のうえ、実務における実践的なプログラミングやデータ分析等を行っていただいています。契約上はアルバイトとして、期間等の制限はなく、希望者は卒業まで活動可能です。

DXテーマの取り組みにおいては、社員であるDX推進メンバーは業務改善設計を中心に取り組み、それに必要なプログラミングをインターン生が担っていくという役割分担が基本的な考え方です。ただし、厳密に区分けすることはせず、それぞれが一緒になって楽しんでいくことも期待しています。

就職活動においていわゆる「ガクチカ」として話されているインターン生もいるようで、参画いただいたインターン生からは、企業の実際のビジネス課題の解決に貢献でき、なかなか教室だけでは学べない、大変有益で貴重な機会として高い評価を得ています。